" Leur façon de faire la guerre "

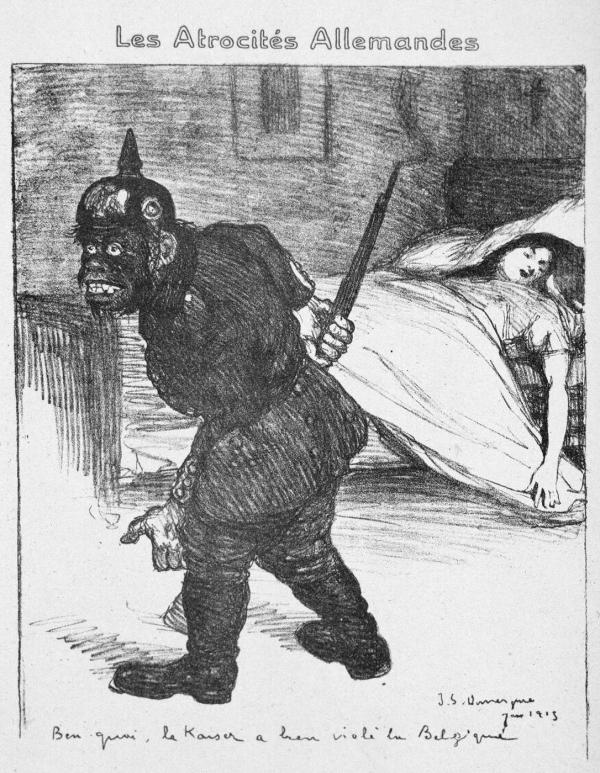

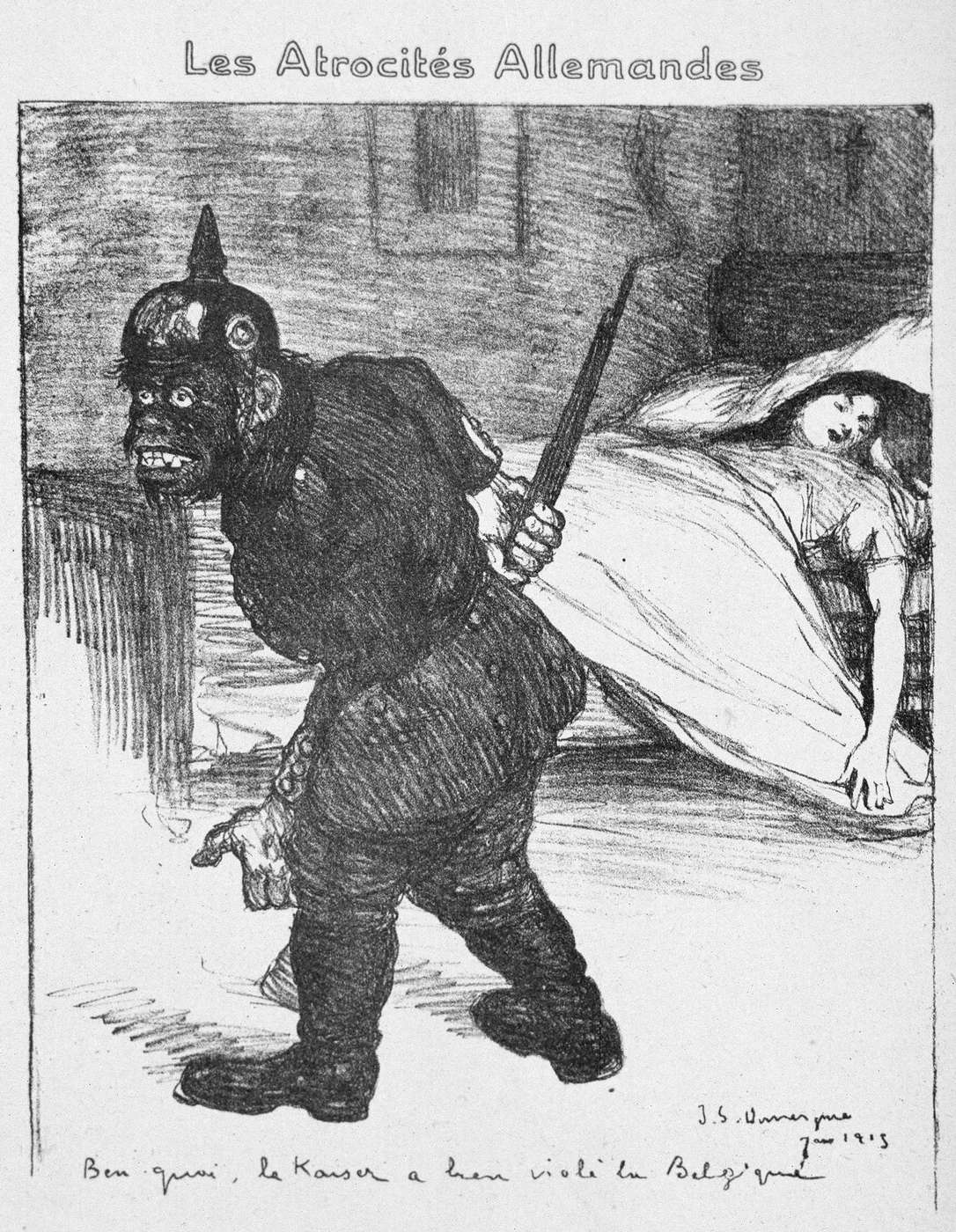

Les Atrocités allemandes

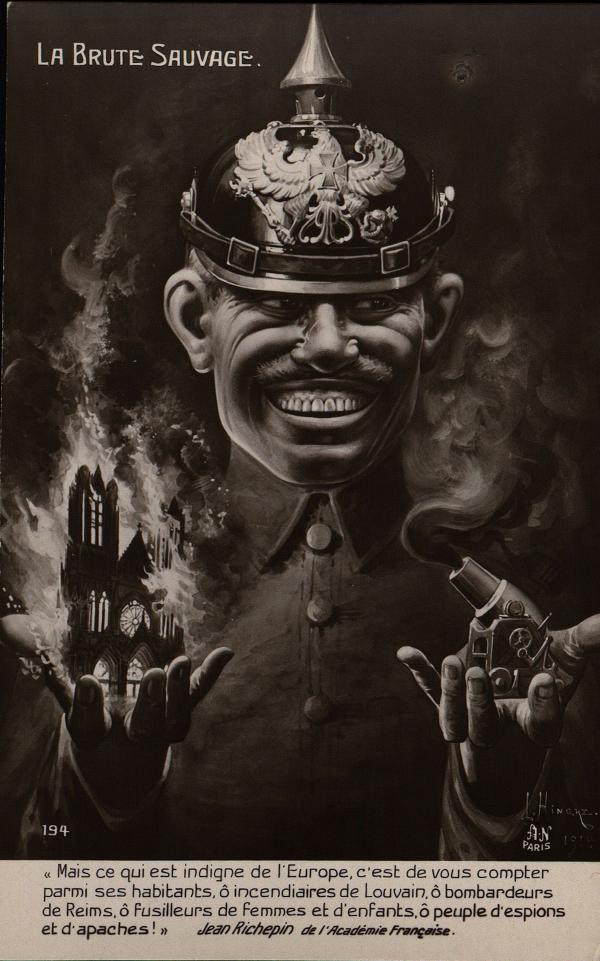

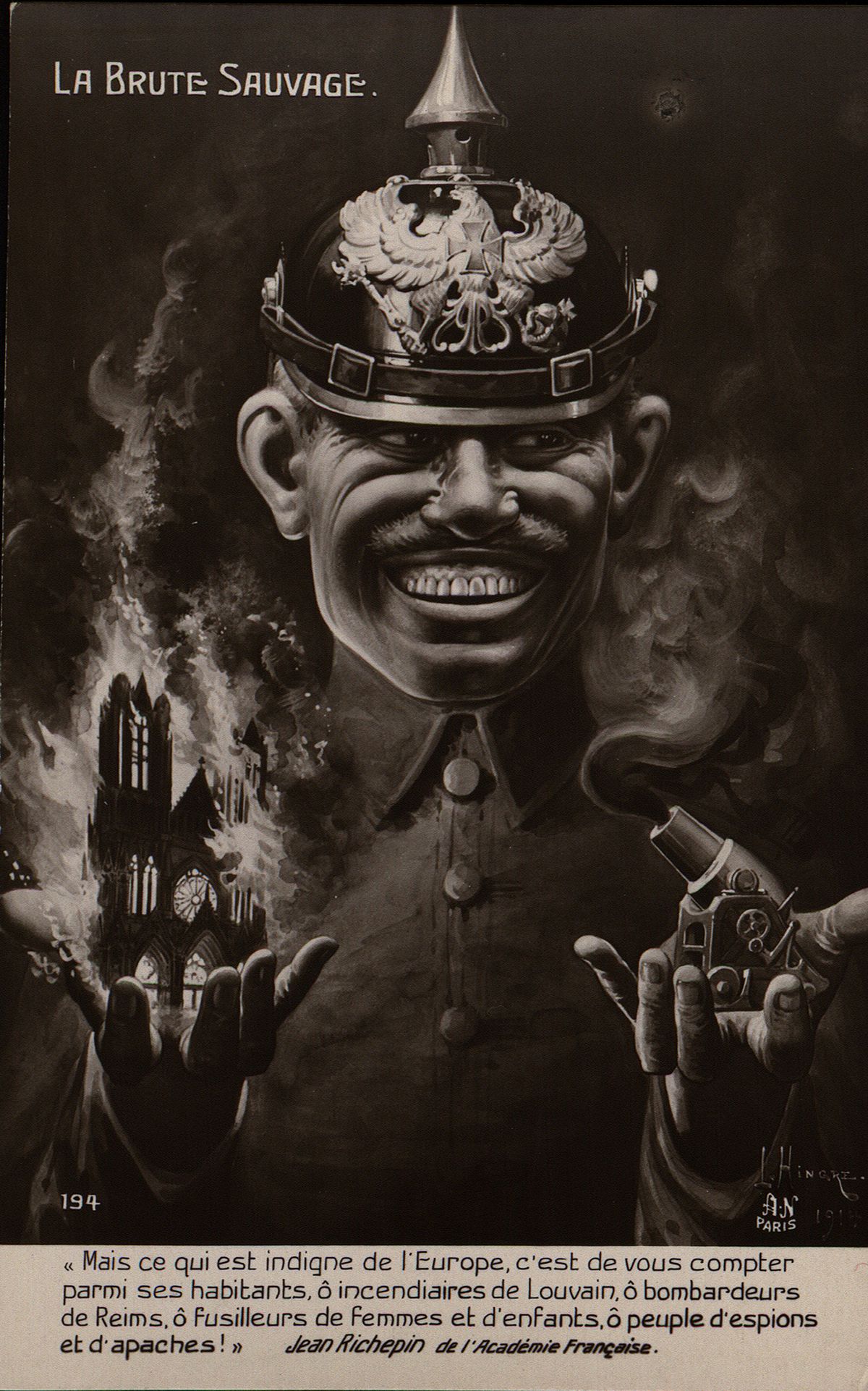

La Brute sauvage

" Leur façon de faire la guerre "

Auteur : SCOTT Georges Bertin

Lieu de conservation : L’Illustration (Paris)

Date de création : 29 août 1914

Dessin publié dans L'Illustration du 29 août 1914

Domaine : Presse

© L'illustration - droits réservés

Images de l'Allemand

Date de publication : Mars 2016

Auteur : Laurent VÉRAY

Entre 1914 et 1918, l’usage intensif d’images représentant la « cruauté de l’ennemi » sous diverses formes (dans les livres, les journaux, les revues illustrées, les affiches, les cartes postales, au théâtre, au cinéma…) et consistant à vulgariser certains stéréotypes au point de les hisser au niveau de véritables lieux communs, permet de mener la guerre sur un autre front que sur le champ de bataille : au niveau psychologique. La plupart de ces représentations reprennent le modèle dominant qui avait été forgé durant le conflit franco-prussien de 1870.

La résurgence de ces images au début de la Grande Guerre n’a donc rien de surprenant, d’autant plus que, lors des offensives de 1914, des atrocités sont commises par les Allemands un peu partout (en Belgique, dans le nord et l’est de la France, mais aussi en Russie et en Serbie) : viols de femmes, massacres d’otages, pillages et destructions de villages.

L’une des premières compositions y faisant référence est éditée par L’Illustration le 29 août 1914. C’est un dessin de l’artiste Georges Scott, intitulé Leur façon de faire la guerre. On y voit un soldat ennemi, facilement reconnaissable à son fameux casque à pointe (le « couvre-Boche », comme l’on dit alors, considéré comme un symbole durable de l’« archaïsme » du militarisme prussien, est souvent utilisé par la propagande), qui pose avec fierté, l’air cynique, comme un chasseur devant son gibier, au milieu d’un amas de corps ensanglantés. On reconnaît nettement parmi les victimes une jeune femme (son bourreau a le pied sur sa poitrine), des enfants et un prêtre. Enfin, une ville incendiée apparaît à l’arrière-plan et l’on distingue, sur la droite, d’autres Allemands qui fusillent un groupe de civils près des décombres de leur maison. Cette représentation synthétique et hautement symbolique de la violence aveugle de l’ennemi vise à accréditer l’idée que ses troupes ne respectent aucune convention internationale, qu’elles se comportent comme des hordes de barbares - les Teutons -, commettant les pires horreurs en territoire envahi.

L'estampe de l’artiste Domergue extraite du Livre rouge des atrocités allemandes paru en 1915, est censé illustrer le viol de la neutralité belge par le Kaiser. On y voit un soldat allemand sous les traits d’un animal enragé dans la chambre à coucher d’une jeune femme (évanouie ou morte ?) dont il vient d’abuser. Cette figuration outrancière de la bestialité supposée de l’adversaire suscitant la frayeur et le dégoût, qui laisse aujourd’hui perplexe, n’est pas un cas isolé. Au contraire, le thème de la dégénérescence physique de l’ennemi est fréquemment utilisé à l’époque. Cette effroyable monstruosité attribuée à l’Allemand, que traduit fort bien cette gravure, prouve combien la haine accumulée contre lui est forte.

La Brute sauvage, est tout à fait comparable. Ce dessin sur carte postale montre en gros plan un soldat allemand au rire carnassier, qui tient dans une main une pièce d’artillerie et dans l’autre les ruines fumantes d’une église. Cette composition renvoie au discours de propagande sur l’acharnement des Allemands à détruire les monuments du passé, principalement les édifices religieux, sans aucune raison militaire valable. Le « martyre de la cathédrale de Reims » bombardée à maintes reprises pendant toute la guerre, auquel l’image fait directement allusion, est très souvent évoqué pour prouver une fois encore la barbarie d’un ennemi répugnant et méprisable qui ne respecte rien, pas même le sacré. Le commentaire situé juste en dessous du dessin, sous la forme d’une citation de l’écrivain Jean Richepin, le complète d’ailleurs dans ce sens.

Comme en 1870, à partir d’août 1914, la diffusion de nombreuses et diverses représentations des exactions commises en France par les troupes allemandes provoque une hostilité durable envers l’ennemi héréditaire. Bien sûr la propagande française exagère et déforme les faits : voir à ce propos les récits légendaires d’enfants aux mains coupées. Il n’en demeure pas moins que cette hostilité renforce la cohésion nationale et devient même une des raisons fondamentales de l’acceptation de l’investissement sans limite dans le conflit. Présentées comme des preuves accablantes, toutes ces images de crimes odieux, froidement exécutés, contribuent à légitimer la violence de guerre : celle-ci devient nécessaire pour défendre la civilisation et anéantir la « barbarie adverse ». En fait tous les moyens sont bons pour dénigrer « l’Autre » : on fait même appel à la science pour prouver que les Allemands sont des dégénérés qui menacent dangereusement l’humanité. La germanophobie ambiante se manifeste également de façon « moins sérieuse » notamment aussi par une multitude de caricatures où l’ennemi est toujours grossièrement figuré.

Pierre VALLAUD, 14-18, la Première Guerre mondiale, tomes I et II, Paris, Fayard, 2004.

Ouriel RESHEF Guerre, mythes et caricature Paris, Presse de la Fondation nationale des Sciences politiques, 1984.

Laurent GERVEREAU et Christophe PROCHASSON (dir.) Images de 1917 Paris, publication de la BDIC, 1987.“ Représenter la guerre de 1914-1918 ”, n° 171 de la revue Guerres mondiales et Conflits contemporains Paris, PUF, juillet 1993.

Stéphane AUDOIN-ROUZEAU L’Enfant de l’ennemi Paris, Aubier, 1995.

Annette BECKER Oubliés de la Grande Guerre. Humanitaire et culture de guerre Paris, Noêsis, 1998.

Laurent VÉRAY, « Images de l'Allemand », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 26/04/2024. URL : histoire-image.org/etudes/images-allemand

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

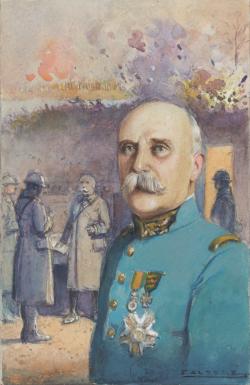

Philippe Pétain, Maréchal de France

Pétain est promu général en août 1914 – il a alors 58 ans. En février 1916, il prend la direction du secteur défensif de Verdun et parvient à…

Devenir le maréchal

À la fin du premier conflit mondial, Philippe Pétain (1856-1951) n’est plus seulement l’un des plus hauts gradés de l…

Un titre de baron sous l'Empire

Napoléon devenu empereur réintroduit progressivement les titres et les codifie par deux statuts du 1er…

Images de l'Allemand

Entre 1914 et 1918, l’usage intensif d’images représentant la « cruauté de l’ennemi » sous diverses formes (dans les livres, les journaux, les…

Les Femmes dans l’armée de Libération

Dans le cadre de l’organisation des troupes françaises libres, le général d’armée Giraud, commandant en chef des forces…

La Déshumanisation des soldats

Pendant les hostilités de 1914 à 1918, dans tous les pays belligérants, les peintres, comme la grande majorité des artistes et des intellectuels,…

Création de la Légion d'honneur

Les distinctions avaient été supprimées en 1791. Une fois au pouvoir, Bonaparte décida de créer un ordre national pour récompenser le mérite civil…

L'interrogatoire du prisonnier

Quand la Première Guerre mondiale débute au milieu de l’été 1914, les belligérants s’accordent à penser qu’…

Les Stukas, une arme nouvelle aux mains des nazis

Dès l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir le 30 janvier 1933, le réarmement de l’Allemagne est engagé. La constitution d’…

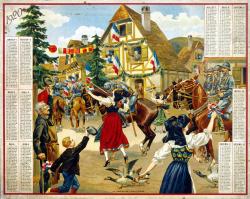

Le baiser de l’Alsacienne

Durant la Première Guerre mondiale, le calendrier des Postes propose quelques scènes militaires présentant les troupes au repos (Le Repas aux…

Enseignante || Sur Gallica

Bonjour, je ne comprends pas très bien les références aux documents que vous faites dans votre analyse (doc.1, doc.1) : où sont-ils ?

Mais grâce à votre référence au Livre rouge des atrocités allemandes, je l'ai trouvé sur Gallica !

Merci pour votre travail.

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel