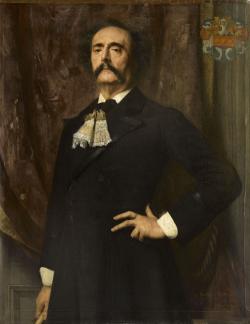

Les massacres de Machecoul.

Auteur : FLAMENG François

Lieu de conservation : musée d’Art et d’Histoire (Cholet)

site web

Date de création : 1884

Date représentée : 1793

Huile sur toile.

Domaine : Peintures

© Photo RMN - Grand Palais - G. Blot

95-012158

La guerre de Vendée

Date de publication : Mars 2016

Auteur : Alain GALOIN

L’Ouest catholique et royaliste manifeste très tôt une vive opposition aux bouleversements créés par les événements révolutionnaires de 1789. La Constitution civile du clergé, adoptée par l’Assemblée constituante le 12 juillet 1790, suscite une franche hostilité en Bretagne et en Vendée : plus de 80 % des prêtres refusent de jurer fidélité à leur nouveau statut, et l’arrestation de nombre de ces prêtres réfractaires aggrave les tensions. Les prêtres assermentés étant trop peu nombreux, beaucoup de paroisses restent sans curé, et l’exercice du culte prend un caractère clandestin.

Dans ces provinces essentiellement rurales, la population souffre du renchérissement des denrées, qui contribue à la recrudescence de la misère. En effet, en février 1793, les assignats ont déjà perdu la moitié de leur valeur, et l’écart entre le coût de la vie et la rémunération du travail s’est considérablement creusé. À l’inverse, les bourgeois des villes et des gros bourgs se sont beaucoup enrichis dans le commerce des assignats. Composée de négociants, de juges, d’avocats, de fonctionnaires de l’État et de propriétaires, cette bourgeoisie hétéroclite détient le pouvoir économique et politique et, dans l’ensemble, a adhéré aux idées de la Révolution. Les paysans bretons et vendéens sont beaucoup plus hostiles à ces patriotes nouveaux riches qu’à leurs anciens seigneurs.

L’élément déclencheur de l’insurrection vendéenne est sans nul doute la levée en masse de 300 000 hommes décrétée par la Convention girondine le 23 février 1793. Ce décret exempte de l’enrôlement dans l’armée tous les fonctionnaires et les membres de la garde nationale qui sont mobilisés sur place. La plupart des recrues virtuelles sont opposées à la conscription, et la majorité des Vendéens passe ainsi à la rébellion ouverte. Les massacres de Machecoul, qui se déroulent à partir du 11 mars 1793, sont l’un des tout premiers épisodes sanglants de cette guerre de Vendée.

Élève de son père – le graveur et peintre Léopold Flameng (1831-1911) – avant d’être celui d’Alexandre Cabanel (1823-1889), d’Edmond Hédouin (1820-1889) et de Jean-Paul Laurens (1838-1921), François Flameng (1856-1923) est à la fois portraitiste, paysagiste, illustrateur, graveur et peintre d’histoire. Il reçoit des commandes de scènes historiques de la part de l’État pour décorer des bâtiments officiels, comme l’Assemblée nationale par exemple. La toile Les Massacres de Machecoul appartient à cette veine historique.

La scène se déroule dans les douves du vieux château de Machecoul où les insurgés avaient emprisonné les patriotes. Au premier plan à gauche, des victimes gisent en nombre au pied des hautes murailles : un sans-culotte, aisément identifiable à son pantalon rayé, une femme à la poitrine découverte, couchée sur le flanc à côté d’un enfant. Attaché à un arbre, un homme à la chevelure grisonnante dont seuls les liens retiennent le buste dénudé. Une large tache de sang macule ses vêtements à la hauteur du bassin. Probablement s’agit-il du curé constitutionnel Le Tort, percé de plusieurs coups de baïonnette par les insurgés, dont de nombreux documents affirment qu’« une femme lui ôta sa qualité d’homme ». À droite, l’un des chefs de l’insurrection, François de Charrette, se promène sur le théâtre de ces exécutions sommaires. Il est accompagné de trois élégantes aristocrates. Deux d’entre elles se penchent pour observer les cadavres avec curiosité. La troisième a un geste de recul. À droite, un insurgé armé d’un fusil arbore une cocarde blanche à son chapeau et tient un chien en laisse. À l’arrière-plan, les silhouettes d’un groupe d’hommes en armes se détachent devant des chaumières incendiées.

Située non loin de Nantes, capitale historique du pays de Retz, Machecoul est en 1793 une petite ville active de 3 600 habitants, connue pour la prospérité de son commerce de grains et de farines. À la bourgeoisie négociante se mêlent de nombreux fonctionnaires attirés par cette bourgade devenue chef-lieu de district. La population y est plutôt favorable à la république, mais sans excès. Le maintien de l’ordre y est assuré par trois brigades de gendarmerie et 1 140 gardes nationaux.

À partir du dimanche 10 mars 1793, les campagnes environnantes se soulèvent, et quelque 6 000 paysans décident de marcher sur Machecoul, qui représente pour eux la puissance administrative, le siège de la commission de recrutement, la force républicaine et, surtout, la bourgeoisie aisée qui s’est enrichie à la faveur des réformes. Ils entendent protester contre la conscription qui les frappe, mais la manifestation tourne à l’émeute, au carnage et au pillage, et la garde nationale est rapidement débordée. Les insurgés emprisonnent les républicains dans le château partiellement en ruines et dans le couvent des Calvairiennes. Un « Comité royal » est bientôt créé, dans lequel siègent de petits nobles locaux dont François de Charrette. Les prisonniers comparaissent liés deux par deux, constituant ainsi les « chapelets de Machecoul ». Après un jugement sommaire, ils sont fusillés au bord du fossé le long duquel ils ont dû s’agenouiller. 552 hommes, femmes et enfants sont ainsi assassinés.

Le carnage ne cesse que le lundi 22 avril, lorsque les troupes républicaines du général Beysser reprennent la ville. Les massacres de Machecoul, ceux de Noirmoutier, vont cependant faire tache d’huile. Ces jacqueries paysannes prennent bientôt la forme d’un mouvement contre-révolutionnaire explicitement royaliste et catholique, sous l’impulsion de hobereaux tels que Charrette, d’Elbée, Lescure ou La Rochejaquelein, ou de roturiers comme Stofflet ou Cathelineau, qui récupèrent la révolte paysanne. Dans ces régions de bocage propices à la guérilla, les Vendéens tiennent le plus souvent en échec les troupes républicaines. L’insurrection vendéenne ne rendra les armes qu’après plusieurs années d’une inexpiable guerre civile, jalonnée de violences et d’exactions réciproques.

Simone LOIDREAU, « Pour en finir avec les massacres de Machecoul », in Souvenir vendéen n° 165, Cholet, décembre 1988, p. 17-38.Jean-Clément MARTIN, Contre-Révolution, Révolution et Nation en France, 1789-1799, Paris, Le Seuil, coll. « Points », 1998.Jean-Clément MARTIN, Violence et Révolution. Essai sur la naissance d’un mythe national, Paris, Le Seuil, 2006, p. 158-162.Albert SOBOUL (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, entrée « Machecoul » par Claude Petitfrère, Paris, P.U.F., coll. « Quadrige », 1989, p. 697-698.Georges SORIA, Grande histoire de la Révolution française, Paris, Bordas, 1988, p. 943-959.Edward J. WOELL, Small-town martyrs and murderers. Religious revolution and counterrevolution in western France, 1774-1914, Milwaukee (Wisconsin), Marquette University Press, 2006.

Alain GALOIN, « La guerre de Vendée », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 26/04/2024. URL : histoire-image.org/etudes/guerre-vendee-0

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

La chouannerie sous le regard de la IIIe République

La chouannerie est un vaste soulèvement de paysans hostiles à la politique des assemblées révolutionnaires et aux patriotes locaux…

Le siège de Granville pendant la Révolution française

En novembre 1793, les contre-révolutionnaires vendéens se retrouvent aux portes de Granville, localité qu’ils assiègent dans…

La guerre de Vendée vue par la IIIe République

La chouannerie, opposition armée des paysans de l’Ouest de la France aux assemblées révolutionnaires, est un thème de prédilection…

Jacques Cathelineau, général vendéen

L’insurrection vendéenne, déclenchée par Jacques Cathelineau en mars 1793, fut provoquée par le décret de la Convention du 24 février 1793 sur la…

Jules Amédée Barbey d’Aurevilly (1808-1889)

Issu d’une famille anoblie en 1756, Barbey d’Aurevilly, né à Saint-Sauveur-le-Vicomte dans un milieu très royaliste, baigna dès l’enfance dans les…

La guerre de Vendée

L’Ouest catholique et royaliste manifeste très tôt une vive opposition aux bouleversements créés par les événements révolutionnaires de 1789. La…

Combats de Quiberon

Le 27 juin 1795 en baie de Quiberon, la flotte britannique débarque sur la plage de Carnac plus de quatre mille émigrés et quelques centaines de…

Guerre de Vendée

A l’automne 1793, la Terreur, institution administrative et judiciaire décrétée par la Convention nationale pour épurer le pays de ses ennemis…

Raoul

Cette notice est très mal faite. Ce qui compte ici, c'est que cette toile date de la fin du XIXe siècle et porte une représentation des guerres de Vendée propre à ce que la République entend diffuser en 1884. La notice escamote totalement le contexte, ce qui est incompréhensible.

Olier Ar Pan

Le tableau donne l'impression que Charette a assisté ou participé aux massacres alors qu'il n'avait pas encore rejoint l’insurrection.

Quand au bilan du commentaire il est tout simplement fantaisiste. Le bilan est de 150 à 160 morts et uniquement des adultes convaincus d’être des patauds.

L'objectivité sur ce sujet n'est pas pour demain.

Louis Dechassin || Les massacres de Machecoul

Il est curieux qu'un historien, fut-il historien d'art, continue à colporter un pareil tissu d'âneries. Visiblement il n'a pas lu les articles qui sont donnés en référence à la fin de son article. Car tant les auteurs plutôt favorables à la mémoire "Blanche" comme Simone Loidreau que ceux favorables à la mémoire "Bleue" (comme J-C Martin, de la société des études robespierristes) ne vont pas au-delà de 150 à 160 morts pour les massacres de Machecoul, et encore la plupart ont-ils été massacrés en représailles du massacre de Pornic où les autorités républicaines avaient massacré, selon leur propre estimation, environ 300 personnes.

Prétendre qualifier ce factum d'"Histoire par l'image" est vraiment exagérer. Il serait plus juste de parler de "propagande par le chromo".

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel